Почему важно изучать именно газетные жанры? Насколько это актуально сейчас, когда информационные технологии давно шагнули с бумаги в околоземное пространство, минуя телевизор и радио? Что это даст журналистам и окружающим их людям, то есть читательской или зрительской аудитории?

Жанры – основа основ журналистики, она не может существовать без них, как хороший прочный с прозрачными большими стеклами и ярким фасадом дом – без фундамента, современных конструкций, добротных блоков и других строительных материалов, надежной крыши, без коммуникаций и систем, сообщающих между собой. Эта территория, которая в первую очередь отличает журналистику – газетную, телевизионную, радийную – от других участников «дорожного» (информационного) движения, то есть профессиональную.

Удивите меня, если блогер с микрофоном в руке вдруг по всем канонам журналистики выдаст проблемный репортаж или откроет подписчикам истину, что интервью бывает событийным, аналитическим, портретным или экспертным? Если, конечно, он не вчерашний журналист. И с трудом представлю (по крайней мере пока), как ИИ подготовит очерк или репортаж. Да ему не «по зубам» расследование или фельетон! Это ручная работа для живого мозга. А значит, если мы возрождаем жанры – то мы живем. Не умирают газеты. Растет информированность и культура слова у читателей. Наступление века современных информационных технологий имеет и обратную сторону – мы можем разучиться общаться, попросту – говорить. Как не допустить этого? Учиться. Прежде всего тем, кто несет людям слово.

Формат такой учебы – именно в виде творческой лаборатории – наиболее удачный. Не только послушать, посмотреть, но и обсудить, исследовать и «примерить» на себя всё предлагаемое новаторское и разумное. Поэтому региональный СЖР и «родил» проект, быть может, с длинноватым и официозным названием – «Нижегородская журналистика: профессиональное совершенствование в контексте регионального развития» – но точным по содержанию и важным по смыслу. И в его рамках последовательно и настойчиво «гнет нашу линию»: 13 марта прошла очередная творческая лаборатория «Совершенствование содержательной модели местного издания. Интервью как жанр».

Не менее важно, что этот проект поддерживает Министерство внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области.

Более трех десятков представителей районных и региональных СМИ с интересом (несколько часов пролетели незаметно) на уже привычной дискуссионной площадке НОИЦ получали представление о жанровых разновидностях интервью, обсуждали вопросы драматургии текста и совершенствование его композиции, знакомились со спецификой общения журналиста и собеседника в ходе интервью, в частности, с использованием выразительных речевых средств. Самое захватывающее – после обсуждения ряда материалов, подготовленных в жанре интервью из газет других регионов, разбирали собственные публикации.

Наверное, самая беспристрастная оценка твоего материала – мнение коллег, когда десятки пар глаз нацелены на газетную страницу. Да еще с такой сложной тематикой – научной («Поймать частицу, летящую быстрее света» от «Дзержинских ведомостей») и духовной («Главное – не пропустить встречу с Богом» – варнавинская газета «Новый путь»). И с облегчением выдыхаешь, понимая, что экзамен сдан с небольшими пожеланиями от строгого «редакционного совета».

Вы спросите, почему мне, главному редактору с большим газетным стажем, интересно участвовать в таких встречах? По трем причинам. Вспомнить хорошо забытое старое, познакомиться с современными тенденциями, тем же жанровым разнообразием материалов, представленных коллегами, узнать о новых учебных пособиях и программах. Это только, на первый взгляд, кажется, что интервью писать проще всего, включил запись и отправился в «свободное плавание». Нет. Журналистике надо учиться. Это первое.

Второе – синдром притчи Хемингуэя «Старик и море». Надо постоянно держать себя в форме в «информационном» море, чтобы по-прежнему «ловить большую рыбу». Речь о тренингах, которые устраивает наш Союз, взять хотя бы конкурс «Экспресс-газета», когда надо за сутки, не сомкнув глаз, выпустить с колес номер газеты. И тоже самое происходит в мини-формате творческих лабораторий жанров. Встряска никому не помешает, надо только решиться шагнуть навстречу открытому диалогу. И это тоже форма передачи опыта более молодым коллегам.

И третье – это общение. Если хотите, тусовка. Когда каждый, независимо от возраста и должности, понимает другого, советуется, отдыхает душой. Мы в одной лодке.

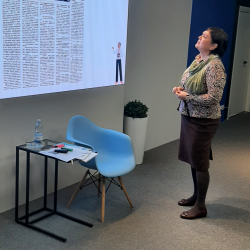

И последнее. Скажу отдельно. Да, многое в таких занятиях, встречах, учебах зависит от опытного спикера. Опять же руководство нашего Союза приглашает высоких гостей, общение с ними полезно и интересно. Но здорово, что у нас есть свои, региональные по месту жительства, и компетентные с российским масштабом эксперты, которые имеют богатый журналистский опыт, делятся им, при этом сами учатся у времени, подбирая и изучая всё появляющееся новое в информационной отрасли, и умеют увлечь аудиторию. Я о нашем спикере и эксперте проекта Наталии Николаевне Скворцовой, заслуженном работнике культуры РФ.

Большая благодарность ей и организаторам творческих лабораторий, позволяющим нам уважать свою профессию.